Mさんは袷訪問着を縫っています。

今日は裏身頃を縫いました。

胴裏の脇縫いの標をして、つまみ縫いをしますが、私が間違えたので、やりなおしになってしまいました。ごめんなさい。

次に胴裏と八掛を縫い合わせ前幅の標をしました。衽付けまでが宿題です。

次回は表と裏の襟付けをします。

THさんは麻の長襦袢を縫っています。

背縫いまでできましたので、前の内揚げを縫い、後ろ幅と肩幅を標し、脇縫いに進みました。

身八つ下に忍び綴じを入れて、脇縫いは片返しで絎けました。

裾絎けまでが宿題です。次回は立襟付けに進みます。

Yさんはうそつき半襦袢です。

身頃が縫い上がって、両袖を縫いました。

マジックテープで取り外しができるようにしたいという事です。

次回にマジックテープの取り付けをして、馬乗りに閂止めをしたら完成です。

MYさんは竺仙の奥州小紋松煙染です。

脇縫いをして耳絎をしました。袖付け周りの縫い代をよく伸ばして、丁寧に絎けました。

次回は衽付けに進みますが、まだ標付けができていないので柄袷をして標付けからです。

Kさんは結城縮の単衣を縫っています。

お忙しくて宿題が進まないので、褄先の額縁を作ってから、脇の絎けをしました。

褄下と裾を絎ければ、襟付けです。残ったところは、できれば絎けてきて下さい。

Sさんは紬の単衣完成です。

前回完成目前だったのですが、問題発生で手直しとなったためちょっと延びてしまいました。

片袖付けと振り絎け、襟のスナップ付けで完成しました。

仕上げ前でしわが目立ちますが、ご覧ください。藤色の縞です。

和裁塾縁会で一番お若いSさん20歳代です。

お洋服はかわいいのがお好きなのに、この着物は地味ですね。

でもおしゃれなSさんは、自分流で可愛く着こなされるのでしょうね。

アップです。写真はグレーになってしまいましたが、ちょっと地味目な藤色です。

今日のお昼は桃六さんのおこわ弁当。季節限定の栗おこわです。

12時を過ぎると売切れてしまうので、早めに私がまとめて買いに行こうと思ったのです。

でも、みなさんが行って見たいという事で、私がお留守番をしていました。

思ったより栗が沢山入っていて美味しかった(^0_0^)

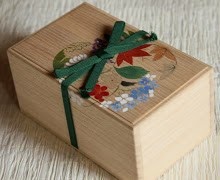

そしておやつは昨日の箱根旅のお土産「ちもと」さんの「湯もち」です。

今日の皆さんも、昨日のお二人もこのお菓子は初めてという事でした。

美味しいと喜んで頂きました。良かった(*^_^*)

紙箱にきれいに詰められて、美しく包まれています。今までにあちこちに差し上げましたが、どなたにも喜んで頂きました。

箱根の土産にお勧めです。

にほんブログ村ランキング参加中です。

よろしかったらクリックを!

お訪ね下さいませ(^u^)